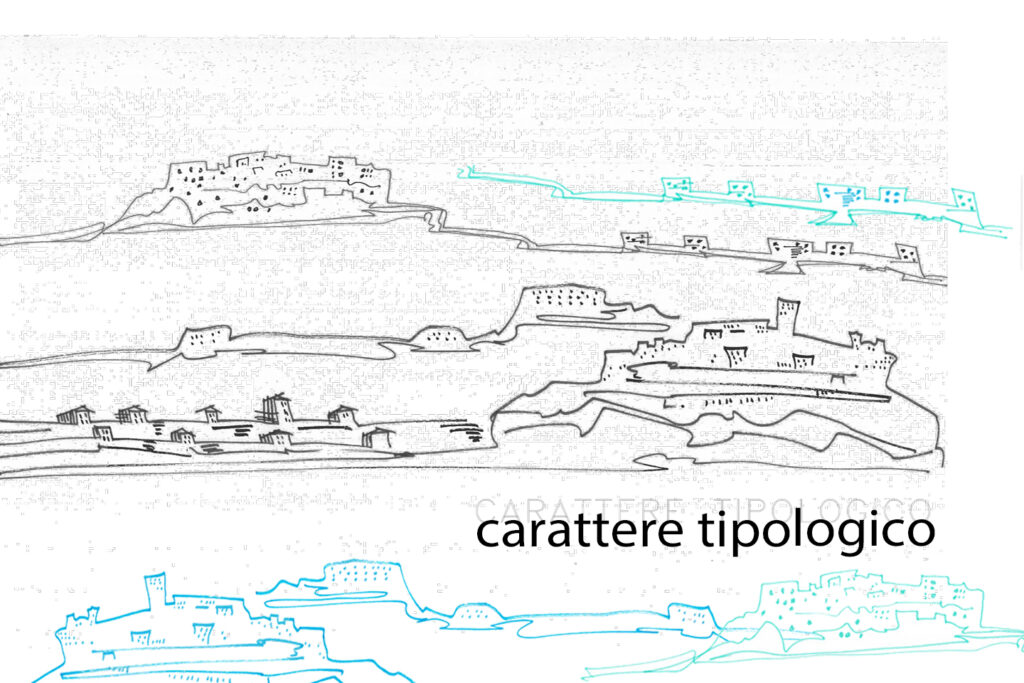

carattere tipologico

Esiste un nesso tra forme urbanistiche ed espressioni caratteriali dell’uomo, nel vivere comune?

Forse questo era più evidente in epoche in cui erano le esigenze di vita a far evolvere il contesto urbano; non oggi, dove sono le regole indotte dal consumismo commerciale a far sviluppare le città.

È strano ma ciò che realizziamo ci assomiglia, immancabilmente. Pur non trasferendo gruppi sanguigni alle case, attraverso il contatto con l’epidermide trasferiamo frammenti di DNA. Nuclei abitativi tra loro agli antipodi, geograficamente e compositivamente, sono specchio di comportamenti comunitari agli estremi.

Ci sono centri storici con profonde radici insinuate nella notte dei tempi, che hanno vicoli stretti e arroccati; le case sono avvinghiate in una morsa indistinguibile, avvolti da manti di pietre o intonaci bianchi.

Solo un’attenta osservazione, lascia intravedere elementi tra loro simili, segno di una proiezione interna appartenente ad un unico nucleo. Si entra da un lato, ci si affaccia da un altro.

Elementi del costruito che proseguono costoni di roccia, scavati poi da termiti operose e tramandate nel corso dei secoli. Qui famiglie allargate condividono vite e tradizioni, si difendono, mantengono segreti e apparenze. Chiunque si trova a varcare quella soglia si sente accolto e riempito di attenzioni, poi un giorno arriva a chiedersi se è una tela di ragno o una comoda coperta.

Chi scappa erge nuclei isolati, circondati da alti muraglioni, per nascondersi e non farsi vedere, non farsi trovare.

Il singolo risponde alle regole del gruppo perché bisogna attenersi al pensiero comune. Ci si vincola e ci si muove all’unisono sotto ogni terremoto. Le case parlano ad alta voce, nell’eco dei vicoli, non per dire ciò che pensano, ma per annunciare, per avvisare e comunicare ciò a cui bisogna attenersi.

Poi ci sono centri storici che appaiono quasi senza tempo: sembrano antichi, ma si sono evoluti nel tempo della modernità. Le case sono a prima vista tutte uguali, grandi, organizzate a seconda delle funzioni che nelle epoche le hanno attraversate. L’attenzione per i materiali è espressione di una funzionalità-estetica, rappresentativa di ciò che si è dentro.

Tra strade ampie, plasmate dal terreno, le abitazioni sorgono tutte alla stessa altezza: riconoscibili, distinte e separate. Non c’è l’esigenza della prevaricazione in altezza, ognuna vive per se stessa, forte e fiera, distante ma in tutto simile dal resto del gruppo.

La distanza è spazio vitale riconosciuto dalla comunità.

Nella singola casa non c’è spazio per tutti e allora il tessuto si espande, sotto l’effetto di una clonazione: non ci sono superfetazioni-globalizzanti, ma espulsioni-separatiste, consapevoli che nella separazione non c’è accoglienza.

Ognuno deve guadagnarsi il suo posto nel tessuto urbano. Si resta se stessi: integrati per forma e funzione, separati dalla propria individualità e dal necessario spazio vitale.

Chi si allontana dal nucleo lo fa’ replicando la matrice; non c’è bisogno di delimitare un confine, perché ognuno è se stesso: dentro e fuori.

Così differenze costruttive portano alla luce differenze organizzative, differenze comunitarie, differenze espressive.

Perché possiamo fingere di essere ciò che non siamo, ma il modo in cui costruiamo, dice molto di noi.